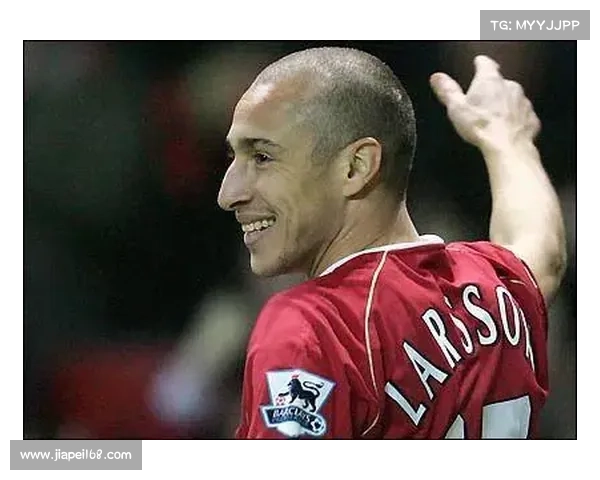

曼联球迷曾放话连胜就剃头如今长发飘飘被网友调侃食言成信仰

本篇文章将从四个维度深入剖析那位曾豪言“连胜就剃头”、最终却留起长发的曼联球迷被网友戏称“食言成信仰”的现象。首先,我们会从承诺与兑现的视角出发,探讨他当时的豪情与后来实际行动之间的落差;其次,我们分析网络舆论的放大作用及网友如何在弹幕、评论、段子中不断调侃这一“食言”行为;第三,我们讨论信仰、幽默与自嘲如何在足球文化中交织,以及这类“食言”故事为何能在球迷群体中迅速传播;最后,我们从球迷文化的意义、身份认同以及群体心理层面来探讨此事的背后价值与启示。文章最后,我们将归纳总结这一现象折射出的粉丝心理、网络传播机制以及足球群体的信仰逻辑。

1、承诺与兑现的落差

最初,这位曼联球迷在球队连胜时刻做出了极端的“剃头”承诺,用意在于表达对球队的热爱与信心。他把连胜视为一种仪式、作为对曼联的忠诚见证,希望通过身体乃至形象的变化来强化认同感。

然而,当球队未能持续连胜或赛程遇阻时,他选择保留长发,这样的行为从严格意义来讲已与当初承诺存在矛盾。对比最初的高调宣誓与后来的现实妥协,落差显而易见,也成为被调侃的核心所在。

在许多人看来,他“食言”了;但也有人认为这是典型的粉丝行为,即使承诺不能兑现,也无伤大雅。承诺本身更多的是一种象征,一种情感上的表达,而非严格的契约义务。

这种落差尤其被放大在网络时代——在现实中或许只是几句玩笑,但在社交平台上被无限传播、反复引用,就变成了一种“典型案例”,被人拿来调侃、吐槽乃至讨论球迷的“诚信底线”。

2、网络舆论的放大效应

在社交媒体和球迷论坛里,这件事迅速被网友捕捉、解读、戏谑。弹幕、评论、段子、表情包轮番登场,让原本可能属于小圈子的“承诺事件”成为网络热点。

有网友戏称:“剃头承诺成传说,长发展示信仰”,也有人把他未来是否剃头作为比赛话题反复翻炒。为一则承诺引出大量二次创作和模仿,这正是网络传播的惯性。

在评论区里,忠实球迷可能理解他的初衷并表示包容;而冷眼旁观者则喜于调侃,认为这是典型的球迷表演。而中间态度则更多是带着笑意的质疑与调侃。

此外,网络记忆具有“锚定效应”:一旦这段承诺-食言的故事被反复引用,它就成为符号,被广泛用于“球迷信仰”、“表演型承诺”的讨论中,超出了原始事件本身。

3、信仰、自嘲与幽默交织

对许多球迷而言,足球不仅是体育竞技,更是一种信仰与情感归属。那位球迷的承诺,某种意义上是一种“信仰式表达”——把自己与球队连胜绑在一起,把胜利看作个人荣誉。

而最终食言后,他未必完全认输,反而在被调侃中保留自嘲空间。这种“带着幽默面对自己”的方式恰恰能强化他在球迷群体里的存在感,以一种轻松的方式回应外界的关注。

在球迷文化里,自嘲是重要元素。很多球迷愿意把自己放在被笑的那个位置,以此体现“虽然可能会失败,但我甘愿为信仰受点儿调侃”的精神姿态。

这正好显示出:信仰并非总是理性或坚硬的,它可以柔软、有弹性、有笑点。那位球迷最终并没有完全否定承诺,而是让“食言”也成为信仰的一部分——即使失败也要笑着面对。

4、球迷文化与群体心理意义

首先,这件事折射出球迷群体内部的身份认同与仪式感。对很多人来说,公开承诺、集体表演,是一种加入圈子、彰显忠诚的方式。即便承诺最终没有兑现,仪式本身已经达成其社会功能。

其次,这也体现出群体心理中的“榜样效应”与“模仿驱动”。当有一位球迷敢于做“剃头承诺”,其他人就有可能模仿、挑战,形成连锁效应,甚至把类似承诺设为一种比赛中的彩蛋。

哈哈体育再者,这种现象还让我们看到球迷文化中的“故事需求”。群体往往要讲述能被传播、好记忆、有戏剧性的故事,这种承诺-食言的反差正好具备戏剧张力,因此被拿来讲、拿来调侃、拿来记忆。

最后,从更宽泛的层面看,这件事说明:足球球迷并非纯粹理性支持者,他们在情感、仪式、嬉笑中维系更深的归属感。这样的故事,正是球迷文化得以流传、得以延续的养分。

总结:

综上所述,那位曾高调宣称“连胜就剃头”的曼联球迷,在实践中变成“长发飘飘”后被网友调侃为“食言成信仰”,这一现象包含了承诺与兑现的落差、网络舆论的放大、自嘲幽默与信仰的融合,以及球迷文化与群体心理的深层意义。人们从承诺与现实的张力中看到了粉丝表达的激情,也通过网络传播看到了幽默与批评并存的公共语境,更借助自嘲和象征理解信仰的灵活性与张力。

最终,这件事告诉我们:球迷的承诺不一定是条约,而常常是一场戏剧;“食言”也未必是背叛,而可能成为另一个被解读的符号;在网络时代,凡是带有仪式感和反差感的行为都会被放大、被讨论、被解构。对于足球文化而言,这种“食言信仰”的故事正是群体精神与情感传播的一个缩影。